शिकागो भाषण, 11 सितम्बर 1893..

‘भारतवर्ष की विभूतियाँ’ नामक पुस्तक में शिकागों भाषण और स्वामी विवेकानन्द के विषय में लिखा है, “सन 1893 में आप शिकागो सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के हेतु प्रतिनिधि होकर अमेरिका गये। अमेरिका और इंग्लैण्ड में करीब तीन वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया, और धर्म तथा संस्कृति-संबंधी उत्कृष्ट भाषण देकर पाश्चात्य जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाखों भक्तों के हृदय पर अमिट प्रभाव डाला। और वहां वेदान्त केंद्रों की स्थापना करवाई। आपके पाश्चात्य शिष्य और शिष्याओं में भगिनी निवेदिता, भगिनी क्रिस्टिन, गुडविन प्रसिद्ध हैं। आपके प्रयत्नों से पुनरपि भारतीय विचारधारा का प्रवाह पाश्चात्य देशों में बहने का सूत्रपात हुआ।“

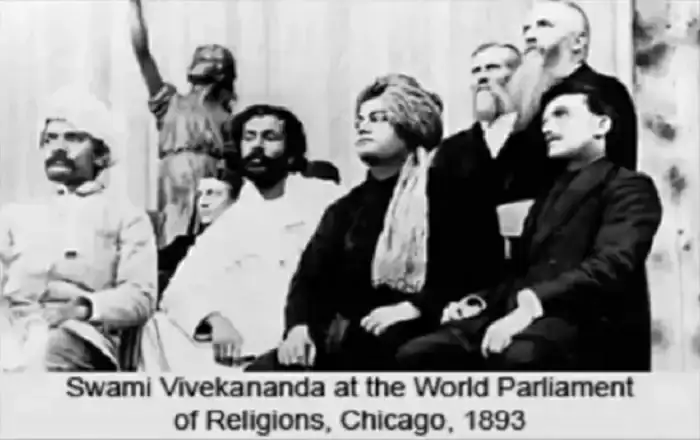

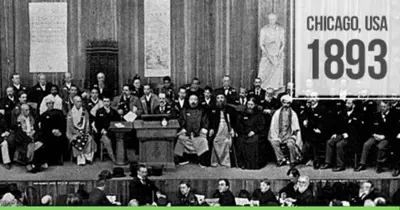

1893 में शिकागो (अमेरिका) में अखिल विश्व के धर्मों का एक महासम्मेलन हुआ था। स्वामी विवेकानन्द के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि वे इस सम्मेलन में अवश्य जायेंगे और अनेक प्रचण्ड बाधाओं के होते हुए भी वे इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए और हिन्दुत्व एवं भारतवर्ष के लिए यह अच्छा हुआ कि स्वामीजी इस सम्मेलन में जा सके, क्योंकि इस सम्मेलन में हिन्दुत्व के पक्ष में ऐसा ऊँचा प्रचार हुआ जैसा न तो कभी पहले हुआ था और न उसके बाद से लेकर आज तक हो पाया है।

महापुरुषों के स्वामी विवेकानंद पर विचार

श्रीगुरुजी के अनुसार : गुरुजी स्वामी विवेकानन्द के शिकागो भाषण को अमेरिका से विश्वविजय का आरंभ मानते हैं, इसलिए वह कहते हैं कि “महान भारत का पुत्र कहलाना जब कलंक समझा जाता था, उस समय स्वामी जी अमरीका गए थे। उन दिनों अमरीका द्रुतगति से प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा था तथा धीरे-धीरे अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित कर रहा था। आज उसने दुनिया के देशों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। उन दिनों अमरीकावासियों के मन में भारत की हर बात के प्रति विरोध और घृणा की भावना थी। स्वामीजी को उनका सामना करना पड़ा था। पास में किसी का परिचय-पत्र नहीं, किसी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं, ऐसे एकाकी युवा संन्यासी ने अपने देश का ज्ञान, पवित्रता और ब्रह्मतेज का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ के अहंमन्य पंडितों के बीच अलौकिक दिव्यत्व के साथ खड़े होकर अपने प्रारंभिक संबोधन से ही घमंडियों का दर्प चूर कर भारत के माथे विश्वविजय का सेहरा बाँध दिया।“

स्वामी विवेकानन्दके विश्वप्रेम को बताते हुए श्री गुरुजी कहते हैं, “उनकी प्रतिभा अखिल विश्व में व्याप्त होकर जीवनमात्र के कल्याण का मार्ग प्रकाशित करने वाली है। पर उनके विश्वप्रेम में उन्होंने अपने भारत का भक्तिपूर्ण स्मरण रखा है। अपने राष्ट्र के लिए जो भावनाएं उनके ह्रदय में थी, उसीसे उन्होंने अगली पीढ़ियों के लिए असंदिग्ध शब्दों में मार्गदर्शन किया है। उसे ध्यानपूर्वक समझना एवं तदनुरूप उस पर चलना आवश्यक है।“

सरसंघचालक मोहन भागवत जी के अनुसार : “शब्दों में सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष बहुत थोड़े होते हैं। उनके शब्दों का परिणाम होता है, उनके शब्द मात्र भी मनुष्य को सक्रिय कर देते हैं। लेकिन क्यों? यही कि उनके शब्द केवल अक्षरों से बने शब्द नहीं होते। उनके जीवन की तपस्या से बने वो शब्द होते हैं। स्वामी विवेकानन्दका पहले जीवन है, समर्पण है, त्याग है, तड़पन है। अखंड देशबांधवों के लिए किया गया परिश्रम है और इसलिए उनके अंतःकरण से निसृत होने वाले शब्द आज भी हमको प्रेरणा से सकते हैं। परन्तु उनके शब्दों को यदि साकार हमको करना है तो हमको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा… उनके दिए गए पाथेय ने भारत में नवीन प्राणों का संचार किया। भारत जाग रहा है उस प्राण शक्ति को लेकर उसको सारी दुनिया में उद्घोषित किया।

भगिनी निवेदिता के अनुसार : “वे सर्व-धर्म-सम्मेलन में पश्चिम के सम्मुख खड़े हुए, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दू धर्म पूर्ण स्वातंत्र्य के आदर्श पर इतनी सर्वात्मकता के साथ केन्द्रित होता है कि अन्य किसी भी धर्म के समान उसमें बौद्धिक आक्रमण की पूर्ण क्षमता है। उनके मन में यह विचार कभी नहीं आया कि उनके देशावासी अन्य किसी भी देश के निवासियों की अपेक्षा किसी तरह कम हैं। यह वे अच्छी तरह जानते थे कि धर्म ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श है, उसकी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है और इसीलिए उनका यह दृढ़ विश्वास था कि उनके देश के लोग धर्म के क्षेत्र मे जिस शक्ति का प्रदर्शन करेगे, उसके पीछे-पीछे शीघ्र ही अन्य सभी प्रकार की शक्ति उनके पास आ जायगी।“

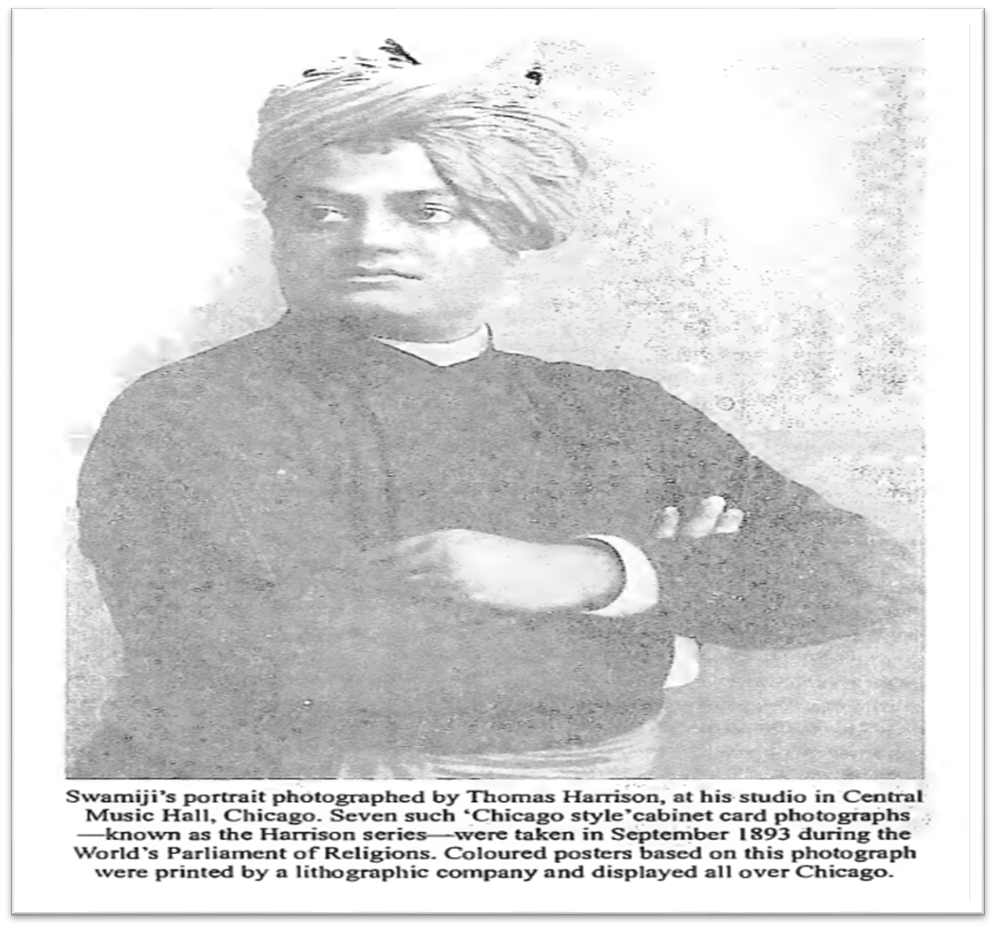

रोमां रोलां के अनुसार- “तीस वर्ष का यह अज्ञात नवयुवक जब सितम्बर 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन (पार्लामेंट आफ रेलिजन्स) के कार्डिनल गिबंस द्वारा उद्घाटन के अवसर पर प्रकट हुआ तब उसकी भव्य आकृति के सामने और सब प्रतिनिधि भुला दिये गये। एंग्लो-सैक्सन अमेरिकी जो आरम्भ में उसके रंग के कारण एक विरोधी पूर्वाग्रह लिए हुए थे उसकी सुन्दर और बलिष्ठ देह, उसकी शालीन भंगिमा और प्रभावशाली मुद्रा, उसकी आँखों की गहरी चमक और उसके बोलना आरम्भ करने पर उसकी गंभीर वाणी के भव्य संगीत से मुग्ध हो गये। भारत के इस क्षत्रिय सन्देश वाहक की चिन्ताधारा की अमेरिका पर गहरी छाप पड़ी।“

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं : “शिकागो-सम्मेलन में स्वामीजी ने जिस ज्ञान, जिस उदारता, जिस विवेक और जिस वाग्मिता का परिचय दिया, उससे वहाँ के सभी लोग मंत्रमुग्ध और पहले ही दिन से उनके भक्त हो गये। प्रथम दिन तो स्वामीजी को सबसे अन्त में बोलने का अवसर इसलिए दिया गया था कि उनका कोई समर्थक नहीं था, उन्हें कोई जानता या पहचानता नहीं था। किन्तु उसके बाद सम्मेलन में जो उनके दस-बारह भाषण हुए, वे भाषण भी उन्होंने प्रतिदिन सभा के अन्त में ही दिये क्योंकि सारी जनता उन्हीं का भाषण सुनने को अन्त तक बैठी रहती थी।“

दिनकर कहते हैं कि उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए ‘द न्यूयार्क हेराल्ड’ ने लिखा कि ‘धर्मो की पार्लमेन्ट’ में सबसे महान् व्यक्ति विवेकानन्द हैं। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म-प्रचारक भेजने की बात कितनी बेबकूफी की बात है !

मैडम ब्लैवेट्स्की ने उनके बारे में लिखा है : “उनकी शरीराकृति आकर्षक और सुडौल है। कद लम्बा, गौर वर्ण यूरोपियनों की भाँति, नेत्र दीर्घ तथा मुखाकृति भव्य है। इनकी वाणी में गम्भीरता है जो उपदेश के समय मधुर तो होती है किन्तु पौराणिकों के मिथ्या विश्वासो का दण्डन करते समय उग्र तथा भयंकर हो जाती है। जहाँ-जहाँ वे जाते हैं लोग उनकी चरणधूलि लेने के लिए तत्पर रहते हैं।“

Mohandas Karamchand Gandhi: “I have gone through his [Swami Vivekanand] work very thoroughly, and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousandfold.”

Bal Gangadhar Tilak: “It was Swami Vivekananda who took on his shoulders this stupendous task of establishing the glory of Hinduism in different countries across the borders.”

Annie Besant: “A striking figure, clad in yellow and orange, shining like the sun of India in the midst of the heavy atmosphere of Chicago, a lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift and abrupt-such was my first impression of Swami Vivekananda, as I met him in one of the rooms set apart for the use of the delegates to the Parliament of Religions. Off the platform, his figure was instinct with pride of country, pride of race the representative of the oldest of living religions, surrounded by curious gazers of nearly the youngest religion. India was not to be shamed before the hurrying arrogant West by this her envoy and her son. He brought her message, he spoke in her name, and the herald remembered the dignity of the royal land whence he came. Purposeful, virile, strong, he stood out, a man among men, able to hold his own.”

Jawaharlal Nehru: “He was a fine figure of a man, imposing, full of poise and dignity, sure of himself and his mission, and at the same time full of a dynamic and fiery energy and a passion to push India forward. He came as a tonic to the depressed and demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past.”

Jayaprakash Narayan: “I consider Swami Vivekananda a leader in every respect-in religion, culture, economics, sociology-all of which ought to be established on the bedrock of Vedanta, our ancient rational philosophy. If we fail to remember this and to build our nation on the foundations of our historic legacy, then India will not remain India.”

Another new description of Swamiji comes from the pen of a Rev. W. H. Thomas. The Reverend Mr. Thomas did not speak at the Parliament, but was no doubt a member of the audience. In a letter published in the Wisconsin State Journal, November 18, 1893, he writes of Swamiji: “Of the many learned men in the East who took part in the great World’s Parliament of Religions, Vivekananda was the most popular favorite, and when it was known that he was to speak thousands were turned away for want of room. Nor was it curiosity alone that drew the masses; for those who heard him once were so impressed by the magnetism of his fine presence, the charm and power of his eloquence, his perfect command of the English language and the deep interest in what he had to say, that they desired all the more to hear him again. It will be the opportunity of a life time for the cities of our land to see and hear this noble, earnest, loving Brahman, dressed in the costume of his order, telling the true story of the religion and customs of his far-off country.”

स्वामी विवेकानन्द एक क्रांतिकारी देशभक्त और मौलिक साहसी संन्यासी थे। उन्होंने दासता में हीन भावना से ग्रसित भारत के चिंतन को एक नई दिशा दी। (दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांग्मय, खंड पाँच, भूमिका से)

देश की पराधीन स्थिति में स्वामी विवेकानन्दजी के योगदान को रेखांकित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि “स्वातंत्र्य-युद्ध के पश्चात् ईसाई पादरियों ने चारों ओर धर्म-प्रचारक का कार्य जोर-शोर से प्रारंभ कर दिया था। राजनीतिक प्रगति रुक गई थी तथा संपूर्ण राष्ट्र के अंदर निराशा तथा निष्फलता की भावना प्रवेश कर रही थी। ऐसे समय में भारतवर्ष में अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने हमको हमारी उच्चता का ज्ञान कराया। हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को जाग्रत् किया तथा उसका अभिमान हमारे हृदयों के अंदर उत्पन्न किया। संसार के राष्ट्रों में हमारा भी कोई स्थान है, हम भी दुनिया को ऋषियों का पवित्र संदेश दे सकते हैं तथा उसका भार हमारे ऊपर है, इस महान् कर्तव्य का भान हमको कराया। इन महापुरुषों में महर्षि दयानंद तथा स्वामी विवेकानन्दके नाम तथा कार्य से सभी परिचित हैं।“

“परतंत्र भारत के प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द ने सन् 1893 में शिकागो में अध्यात्म तथा दर्शन आदि के तत्त्वों का सुंदर विवेचन किया था। परंतु स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि पं. जवाहरलाल नेहरू को अमरीका जाकर विचार करना पड़ा कि क्या बोलें। वस्तुतः हमारा स्वाभिमान विनष्ट हो गया है। अपने मन से हमने भारत की अखंडता का सिद्धांत, स्वत्व का अभिमान तथा भविष्य निर्माण का विचार त्याग दिया है।“

विश्व- धर्म महासभा : स्वागत-सत्र में स्वामीजी का भाषण

11 सितम्बर की सुबह धर्मसभा शुरू हुई। दोपहर को स्वामी विवेकानंद तब बोले जब चार वक्ता अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। श्रोताओं का अभिवादन उन्होंने “बहनो और भाइयो’ कहकर किया, और पूरा श्रोतावर्ग तत्काल तालियों की गड़गड़ाहट में मग्न हो गया। श्रोताओं को इस बात ने अधिक प्रभावित नहीं किया था कि उनकी वेशभूषा अनोखी थी या उन्होंने कुछ अस्वाभाविक कह दिया था, बल्कि स्वामीजी का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उस समय उस जनसमुदाय से एकत्व का अनुभव कर रहा था और उन चन्द शब्दों में तो उनकी उस तीव्र अनुभूति को व्यक्त करने का एक शतांश ही बाहर आया था जिसके कारण श्रोतागण मुग्ध हो गए। सच्चे अर्थो में उनकी विजय उनके भाषण देने के पहले ही हो गयी थी।

जब श्रोतागण कुछ शान्त हुए, तो उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण दिया, जो उनके गुरुदेव के सन्देश की ही प्रतिध्वनि मात्र थी।

“संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर में आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मो की मातास्वरूप हिन्दूधर्म एवं भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के लाखों-करोड़ों हिन्दुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। …

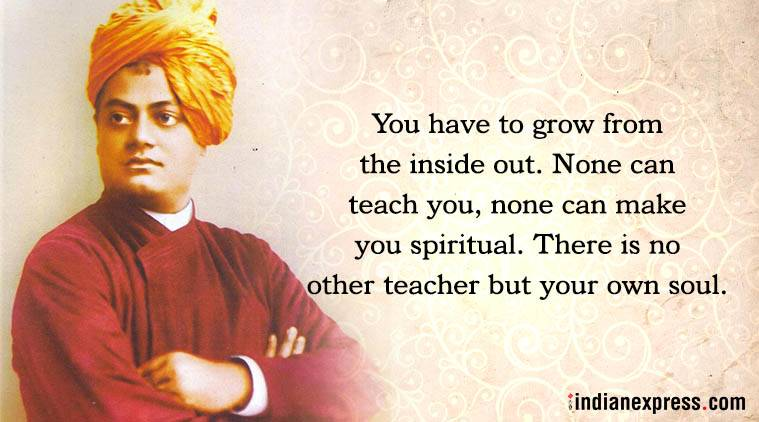

मुझको ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है, जिसने संसार को ‘सहिष्णुता’ तथा ‘सब धर्मों को मान्यता प्रदान’ करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन् समस्त धर्मो को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मो के बहिष्कृत मतावलम्बियों को आश्रय दिया है। …

“साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म-विषयक उन्मत्तता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गयी, इन्होंने अनेक बार मानव-रक्त से धरणी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्य जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता, तो मानव-समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका भी समय आ गया है, और में पूर्ण आशा करता हूँ कि जो घण्टे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाये गये हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किये जानेवाले समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर होनेवाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्यु-नाद सिद्ध होंगे।

भाषण पुन: एक नए अभिवादन के साथ समाप्त हुआ। पूरे दिनभर श्रोताओं ने वक्ताओ के मुख से केवल स्वयं के धर्म के गुणानुवाद को ही सुना था। अन्ततः जब स्वामीजी बोले, तो उन्होंने तुरन्त पहचान लिया और अपने हृदयों में इसकी अनुभूति भी की कि इन्हीं सार्वभौमिक शब्दों का मानो वे इन्तज़ार कर रहे थे जो नीले आकाश की तरह व्यापक थे। श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी इसी वजह से तत्काल ही वहाँ दृष्टिगोचर हुई।

उनके भाषणों का प्रभाव विद्युत की भाँति था। रातों-रात उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। और इसके बाद से वे धर्म महासभा के केन्द्रबिन्दु बन गये। वे यदि केवल मंच पर से गुजर भी जाते तो तालियों से उनका स्वागत किया जाता। इस सत्य को जानकर, व्यवस्थापक उनके भाषणों को सबसे अन्त में रखा करते थे। सबसे उत्तम को सबसे अन्त में। श्रोतागण भी धैर्यपूर्वक अन्य वक्ताओं के उबाऊ लम्बे भाषणों को केवल इसीलिए सुना करते कि अन्त में वे स्वामी विवेकानन्द का संक्षिप्त भाषण सुनेंगे। एक वर्ष पश्चात्, एक सम्भ्रान्त भारतीय ने स्वामीजी के इस प्रथम भाषण के सम्बन्ध में ठीक ही कहा था : “स्वामी विवेकानन्द के समान किसी को भी अचानक ऐसी सफलता कभी न मिली होगी। वक्तृताओं (भाषण) की उपलब्धियों के पूरे इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व सफलता आज तक किसी को भी नहीं मिली।’

शिकागों भाषण का विदेशी मीडिया पर प्रभाव

स्वामी विवेकानन्द के शिकागो भाषण के बाद The Indiana State Sentinel ने 13 सितंबर 1893 को लिखा कि शिकागो में एक Significant Gathering हो रही है जिसमें दुनियाभर के विचारों का प्रतिनिधित्व होगा समाचार-पत्र ने स्वामी विवेकानन्द का नाम प्रकाशित कर बताया कि वह Orthodox Brahminical Society of India के सचिव नाते इस Parliament of Religions में शामिल हुए है

14 सितम्बर 1893 को The Austin Weekly Statesman ने लिखा कि शिकागो में Representatives of the Leading Religions of the World एकजुट हो रहे है, जिसमें भारत से स्वामी विवेकानन्दभी हिस्सा ले रहे है

स्वामी जी के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण के बाद उनका और भारतीय संस्कृति का अमेरिका के नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। San Francisco से प्रकाशित होने वाले The Morning Call ने 10 दिसंबर 1893 को लिखा कि “Mr. Swami Vivekananda, one of the representatives of Hinduism at the Parliament of Religions, is still in Chicago lecturing under the auspices of some lecture bureau. He is master of the English language and attractive in every day.”

स्वामी जी अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय होने लगे, जिसका एक उदाहरण The Herald के 21 अगस्त 1898 को प्रकाशित अंक में मिलता है। समाचार-पत्र ने स्वामी जी के नाम के आगे famous Vivekananda लिखा –

ऐसे ही The Advocate and News ने 15 फरवरी 1899 को एक अमेरिकी नागरिक मेरी फ्रांसिस के हवाले से लिखा, “Swami Vivekananda, the most intellectual of all the oriental scholars who came here.”

स्वामी जी अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके किसी भी लेक्चर की खबर अमेरिकी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित होने लगी थी. ऐसी ही एक खबर The San Francisco Call ने 3 मार्च 1900 को प्रकाशित की, “Swami Vivekananda, the Hindu monk who represented the religion of India at World’s fair, will lecture on Sunday, March 4 at 3 p.m. at Golden Gate Hall, 625 Sutter Street; subject, The Science of Religion. Admission free.”

स्वामी जी को हिन्दू धर्म पर लेक्चर्स को अमेरिकी नागरिकों ने बेहद पसंद किया, इसलिए The San Francisco Call ने 16 मार्च 1900 लिखा, “The lecture by Swami Vivekananda was given last evening at Washington Hall, 320 Post Street. The discourse was on ‘Mind Culture’ and was extremely interesting. Vivekananda impressed his listeners.”

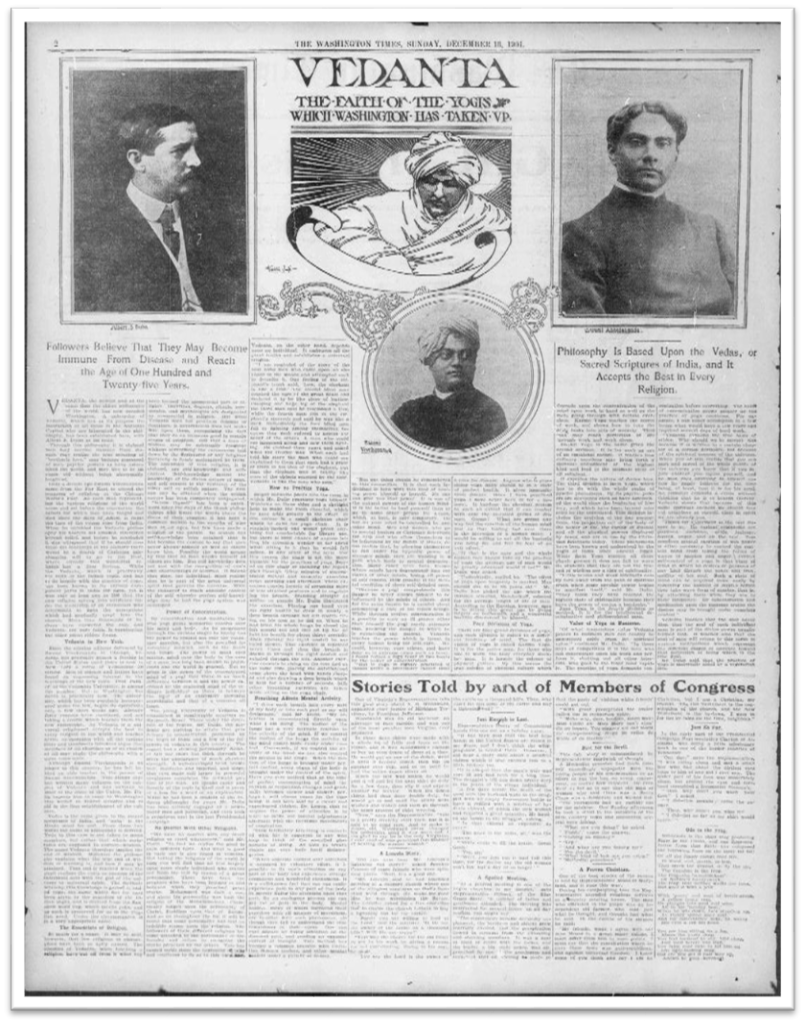

The Washington Times ने 18 दिसंबर 1901 के अपने अंक में भारतीय वेदांत दर्शन पर पूरा एक पृष्ठ प्रकशित किया था, जिसके अंतर्गत समाचार-पत्र ने स्वामी जी का एक फोटो भी प्रकाशित किया और लिखा, “Only a decade ago Swami Vivekananda came from the Far East to attend the congress of religions at the Chicago World’s Fair. Since the stirring address delivered by Swami Vivekananda in Chicago, Vedanta has gradually gained a footing in the United States.”

हालांकि स्वामी विवेकानन्द का जीवन अल्पायु का रहा और उनका निधन 4 जुलाई 1902 को हो गया, जिसके बाद दर्जनों अमेरिकी समाचार-पत्रों ने इस दुखद खबर की सूचना प्रकाशित की. The Jennings Daily ने 8 अगस्त 1902 को स्वामी जी ने निधन की सूचना देते हुए लिखा, “Death of Famous Hindu. Swami Vivekananda had thought philosophy in America.” The Swami drew great crowds to his meetings and religious leaders were of the belief that he would create a cult with a large following if he continued. His teachings were deeply philosophical abnd his method of expressing them clear and concise. He was man of great personal magnetism and with his succinct thought and language succeeded in making his influence felt.”

The Washington Times ने तो 13 सितंबर 1902 को अंग्रेजी में एक कविता प्रकाशित की, जिसका शीर्षक ‘Tribute to Vivekananda’ रखा।

स्वामी विवेकानन्दका शिकागो भाषण एक ऐतिहासिक पल था जिसने हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया और उसके सार्वभौमिक, समावेशी और मानवीय पहलुओं को उजागर किया। उनका यह भाषण आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जाता है।

वस्तुतः विदेशी मीडिया स्वामी विवेकानन्दजी के भारतीय विचारों से प्रभावित दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति, आचार-विचार और हिन्दू मन को जिस रूप में स्वामी विवेकानन्दजी ने अपने शिकागो भाषण में रखा, उससे सभी अभिभूत दिखाई देते हैं। निस्संदेह स्वामी विवेकानन्दजी के विचारों ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप बनाई।